Lösungen zu den Teste-dich-Aufgaben

a A: Zellkern, B: Endoplasmatisches Retikulum, C: Mitochondrium, D: Zellmembran, E: Zellplasma, F: Ribosom, G: Dictyosom

b A: Zellkern, B: Endoplasmatisches Retikulum, C: Mitochondrium, D: Zellmembran, E: Zellplasma, F: Ribosom, G: Dictyosom

c Kinder haben Ähnlichkeiten mit ihren Eltern, weil die Informationen über die Merkmale von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben werden. Diese Informationen, die als Erbinformationen bezeichnet werden, stammen von den Eltern und bestimmen die sichtbaren und nicht sichtbaren Eigenschaften der Kinder.

a

b Der Chromosomensatz in den Körperzellen eines biologisch weiblichen Menschen ist diploid, Er besteht aus 23 Paaren homologer Chromosomen, insgesamt also 46 Chromosomen. 22 Chromosomenpaare sind die Körperchromosomen oder Autosomen. Das 23. Chromosomenpaar sind die Geschlechtschromosomen oder Gonosomen. Bei einem biologisch weiblichen Menschen liegen diese als zwei X-Chromosomen.

c die Erbsubstanz

d

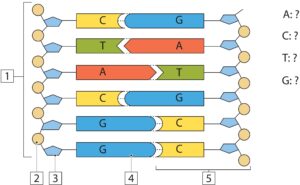

Bildlegende:

1: Nukleotidkette (Einzelstrang), 2: Phosphat, 3: Zucker, 4: Base, 5: Nukleotid

A: Adenin, C: Cytosin, T: Thymin, G: Guanin

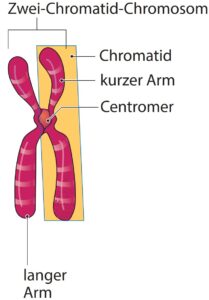

e Die Erbsubstanz besteht aus Chromatinfäden, die aus DNA und Proteinen bestehen. Diese Fäden sind um Proteine gewickelt und bilden eine fadenförmige Struktur. Vor der Zellteilung verdichten sich die Chromatinfäden zu Chromosomen, die aus zwei Chromatiden bestehen, die in der Mitte durch das Centromer verbunden sind.

a A: Meiose, B: Mitose

b Die Meiose ist der Vorgang, bei dem die Anzahl der Chromosomen halbiert wird und vier haploide Tochterzellen entstehen, die genetisch unterschiedlich sind. Die Mitose ist der Vorgang, bei dem die Chromosomen verdoppelt und zwei identische diploide Tochterzellen gebildet werden.

c Das Ergebnis der Meiose sind vier haploide Tochterzellen, die genetisch unterschiedlich sind. Das Ergebnis der Mitose sind zwei diploide Tochterzellen, die genetisch identisch sind.

d Flussdiagramm zur Mitose:

Auflösen der Kernmembran, Chromatinfäden ziehen sich zu Chromosomen zusammen

↓

an beiden Zellpolen entstehen Spindelfasern

↓

Chromosomen ordnen sich in der Äquatorialebene an, Spindelfasern heften sich an die Centromere der Chromosomen an

↓

Spindelfasern verkürzen sich

↓

Trennung der Chromosomen in Chromatiden, je 1 Chromatid jedes Chromosoms wird zu einem der beiden Zellpole gezogen

↓

Chromatiden werden zu Chromatinfäden, Spindelfasern lösen sich auf, beide Kernmembranen entstehen

↓

Ergebnis: zwei Zellkern mit identischer Erbinformation

a Replikation

b Entwinden des DNA-Doppelstrangs, Trennen der Basenpaare, Verknüpfen der neu angelagerten Nukleotide zu einem DNA-Strang

a Transkription und Translation

b Bei der Transkription wird im Zellkern eine Kopie eines DNA-Abschnitts, eines Gens, erstellt. Diese DNA-Kopie wird als mRNA bezeichnet. Diese mRNA verlässt den Zellkern und transportiert die Basensequenz zu den Ribosomen im Zellplasma. Bei der Translation wird die Basensequenz der mRNA an den Ribosomen in die Aminosäuresequenz des Proteins übersetzt. tRNA-Moleküle transportieren die Aminosäuren zu den Ribosomen, wo sie entsprechend dem genetischen Code in der richtigen Reihenfolge aneinandergereiht und verknüpft werden.

a

– Aufbau von Haaren, Fingernägeln, Haut, Muskeln, Knochen, Sehnen und Knorpeln

– Transport von Stoffen durch den Körper, z.B. Sauerstofftransport durch Hämoglobin

– Übermittlung von Informationen zwischen Zellen durch Hormone und Abwehr von Krankheitserregern durch Antikörper

b Proteine bestehen aus Ketten von Aminosäuren. Diese Ketten sind in sich gefaltet und bilden eine räumliche Struktur. Die Anzahl und Reihenfolge der Aminosäuren sind bei jedem Protein verschieden, wodurch unterschiedliche Proteine mit verschiedenen Aufgaben entstehen.

c Enzyme sind Proteine, die Stoffe herstellen, abbauen oder verändern. So wird zum Beispiel der Farbstoff Melanin durch ein Enzym hergestellt. Melanin ist unter anderem für die Ausprägung der Augenfarbe entscheidend.

d Ein Gen ist ein DNA-Abschnitt, der die Bauanleitung für ein Protein enthält.

e Der Bau eines Proteins wird durch die Basensequenz im dazugehörigen Gen bestimmt. Diese Basensequenz wird nach bestimmten Regeln in eine Aminosäuresequenz übersetzt, die die Struktur und Funktion des Proteins festlegt.

a Der genetische Code wird als Triplett-Code bezeichnet, weil jeweils drei Basen (ein Basentriplett) eine Aminosäure codieren.

b Die Aussage ist korrekt. Die Kombination von zwei Basen als Codewort reicht nicht aus, um alle 20 Aminosäuren zu verschlüsseln. Denn es gäbe dann nur 4×4 = 16 Kombinationsmöglichkeiten. Das reicht nicht aus für 20 verschiedene Aminosäuren. Daher ist die Kombination von drei Basen notwendig, um alle Aminosäuren zu verschlüsseln.

c Prolin, Cystein, Serin, Leucin, Alanin, Alanin

a Eine Genmutationen ist eine Veränderung in einem einzelnen Gen. Oft ist nur eine Base verändert. Chromosomenmutationen sind strukturelle Veränderungen eines Chromosoms, wie Deletionen, Duplikationen, Inversionen oder Translokationen. Genommutationen betreffen die Anzahl der Chromosomen in einer Zelle. Dadurch können einzelne Chromosomen in zu hoher oder zu geringer Anzahl vorliegen.

b Wenn die Basensequenz eines Gens durch eine Genmutation verändert ist, dann kann das zur Folge haben, dass eine andere Aminosäure in das Protein eingebaut wird. Dann kann es sein, dass das Protein seine räumliche Struktur nicht richtig einnehmen und dadurch seine Funktion nicht erfüllen kann. Ein Beispiel ist die Sichelzellen-Anämie, bei der durch eine Genmutation eine andere Aminosäure in ein Protein der roten Blutkörperchen eingebaut wird. Dadurch ist ihre Form verändert und ihre Funktion beeinträchtigt. Eine Genmutation kann auch zum totalen Ausfall eines Proteins führen, zum Beispiel wenn durch die geänderte Base ein Stopp-Codon erzeugt wird. Dann bricht die Proteinbiosynthese vorzeitig ab.

c verschiedene Lösungen möglich, zum Beispiel: UV-Strahlung, radioaktive Strahlung, Röntgenstrahlung

d Die Aussage ist nicht richtig. Mutationen sind nicht immer nachteilig für Lebewesen. Mutationen können auch einen Überlebensvorteil für Lebewesen bedeuten. Dann setzt sich die Mutation als verändertes Merkmal der Lebewesen durch.

e Modifikationen sind Veränderungen der äußeren Erscheinung eines Lebewesens, die durch Umweltfaktoren verursacht werden. Die Veränderungen sind nicht vererbbar und können rückgängig gemacht werden. Ein Beispiel für Modifikationen ist die Hautfarbe hellhäutiger Menschen. Sie ändert sich durch Sonneneinstrahlung.

a

Allel: Variante eines Gens auf homologen Chromosomen

Genotyp: Gesamtheit der Gene eines Lebewesens, die genetische Ausstattung Ausstattung eines Lebewesens

Phänotyp: äußeres Erscheinungsbild eines Lebewesens, die Ausprägung seiner Merkmale

dominant: Allel, das merkmalsbestimmend ist

rezessiv: Allel, das merkmalsunterlegend ist

b 1. Mendel’sche Regel (Uniformitätsregel)

c Die 1. Mendel’sche Regel besagt, dass die Nachkommen der 1. Tochtergeneration bei einer Kreuzung von reinerbigen Eltern, die sich in einem Merkmal unterscheiden, untereinander gleich sind. In Bild 6 sind alle Nachkommen der 1. Tochtergeneration untereinander gleich. Daher ist die 1. Mendel’sche Regel hier dargestellt.

d Beim Merkmal Blütenfarbe ist das Allel für violette Blütenfarbe dominant, das Allel für die weiße Blütenfarbe ist rezessiv. Beim Merkmal Samenfarbe ist das Allel für die gelbe Samenfarbe dominant, das Allel für grüne Samenfarbe ist rezessiv.

e B: gelbe Samenfarbe, b: grüne Samenfarbe

a

mögliche Zuchtziele bei Pflanzen: höherer Ertrag, schnelles Wachstum, besserer Geschmack, höhere/verbesserte Nährstoffmenge, gute Lagerfähigkeit, Resistenz gegenüber gegenüber Krankheitserregern, Schädlingen oder Umwelteinflüssen

mögliche Zuchtziele bei Tieren: hohe Fleischmenge, hohe Milchleistung, hohe Eiermenge bei Legehennen, schnelles Wachstum, verbesserte Fleischqualität, hohe Anzahl an Nachkommen

b Kombinationszüchtung, Auslesezüchtung

c rote Gentechnik: Gentechnik bei Tieren und in der Medizin, grüne Gentechnik: Gentechnik bei Pflanzen

d Mit der gentechnischen Herstellung von Bt-Mais wollte man Pflanzen züchten, die schädlingsresistent sind.

e Ein Gentransfer ist die Übertragung eines Gens von einem Lebewesen in ein anderes Lebewesen.

f Die transgenen Bakterien, die für die Insulin-Herstellung eingesetzt werden, tragen das menschliche Insulin-Gen in einem Plasmid. Deshalb stellen sie menschliches Insulin her, das für die Behandlung von Diabetes verwendet werden kann. Das Insulin aus den transgenen Bakterien ist gut verträglich und ruft keine allergischen Reaktionen hervor, weil es identisch ist mit dem Insulin, das im menschlichen Körper hergestellt wird. Der Einsatz transgener Bakterien ermöglicht außerdem die Herstellung großer Mengen Insulin. Das ist gut, weil es immer mehr Menschen mit Diabetes gibt und für ihre Behandlung immer mehr Insulin gebraucht wird.

g Klone sind genetisch identische Lebewesen.

h In Bild 7 ist das Klonen aus Körperzellen dargestellt. Dabei wird der Zellkern einer Körperzelle mit gewünschten Eigenschaften entnommen und in eine entkernte Eizelle eingesetzt. Die Eizelle beginnt sich zu teilen und entwickelt sich zu einem Embryo, der genetisch identisch mit dem Lebewesen ist, aus dessen Körperzelle der Zellkern stammt.