Lösungen zu den Teste-dich-Aufgaben

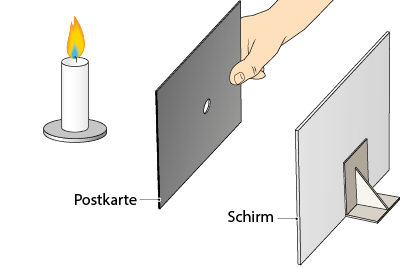

a Steche mit der Nadel ein sehr kleines Loch in die Postkarte. Halte die Loch-Postkarte zwischen Kerzenflamme und einem hellem Schirm zum Beispiel eine weiße Wand oder ein zweites Blatt. Auf der dem Schirm erscheint das umgekehrte Bild der Flamme.

b

c Je größer der Abstand zwischen Lochkarte und Schirm ist, desto größer wird das Bild auf dem Schirm.

Je größer der Abstand zwischen Lochkarte und Kerze ist, desto kleiner wird das Bild auf dem Schirm.

d Vergrößert man die Blende, wird das Bild heller, weil mehr Licht hindurch gelangt. Das Bild wird aber auch unschärfer, weil die einzelnen Lichtflecke breiter werden und sich stärker überlagern.

a Der Strahlengang an einer Lochblende wird mithilfe von Seilen im Klassenraum nachgestellt. Das gelbe Seil stellt den Lichtstrahl dar, der vom oberen Teil der Kerzenflamme durch das Loch fällt. Das rote Seil stellt den Lichtstrahl dar, der vom unteren Teil der Kerzenflamme durch das Loch fällt.

b Weil sich Licht geradlinig ausbreitet, trifft das Licht, das vom oberen Teil des Bildes ausgeht, unten auf den Schirm. Das Licht, das vom unteren Teil ausgeht, trifft oben auf den Schirm. Deshalb ist das Bild einmal gedreht und steht auf dem Kopf.

a Eine Sammellinse erzeugt schärfere und hellere Bilder als eine Lochblende, weil sie das Licht in einem Punkt (Brennpunkt) bündelt und so Lichtflecke nicht überlagert.

b Brennpunkt: der Punkt, in dem paralleles Licht nach Durchgang durch die Linse zusammenläuft.

Brennweite: der Abstand zwischen Linse und Brennpunkt.

c Verwendungsmöglichkeiten: Kameraobjektiv, Lupe (Vergrößerungsglas), Weitsicht-Brillengläser

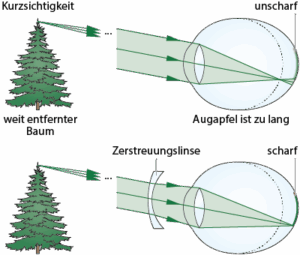

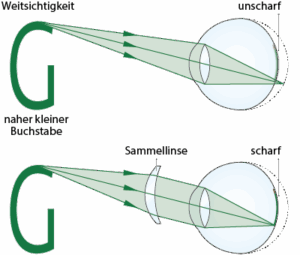

Es gibt zwei Hauptformen der Fehlsichtigkeit:

Bei einer Weitsichtigkeit ist der Augapfel zu kurz und das scharfe Bild entsteht erst hinter der Netzhaut. Sammellinsen können diese Fehlsichtigkeit korrigieren, indem sie das Licht vor der Augenlinse bündeln, sodass das scharfe Bild auf der Netzhaut liegt.

Bei einer Kurzsichtigkeit ist der Augapfel zu lang und das scharfe Bild entsteht vor der Netzhaut. Zerstreuungslinsen können diese Fehlsichtigkeit korrigieren, indem sie das Licht vor der Augenlinse etwas spreizt, sodass das scharfe Bild auf der Netzhaut entsteht.

a Gegenstandsweite g: Abstand zwischen Gegenstand und Linse

Bildweite b: Abstand zwischen Linse und Schirm, an dem ein Bild scharf ist

Gegenstandsgröße G: Größe des Objekts vor der Linse

Bildgröße B: Größe des Bilds auf dem Schirm

b Zuordnung der Kärtchen:

| Gegenstandsweite g | Gegenstandsgröße G | Bildweite b | Bildgröße B |

| 60 cm | 5 cm | 12 cm | 1 cm |

| 20 cm | 5 cm | 20 cm | 5 cm |

| 15 cm | 5 cm | 30 cm | 10 cm |

Begründung: Je näher der Gegenstand an die Linse rückt, desto weiter entfernt muss der Schirm und desto größer wird das Bild.

a – Linse (Objektiv) ↔ Augenlinse

– lichtempfindlicher Sensor ↔ Netzhaut mit Sehsinneszellen

– Blende ↔ Pupille/Iris

b Gleiche physikalische Prinzipien: Beide nutzen die Brechung an einer Linse, um ein reelles, umgedrehtes Bild auf einem lichtempfindlichen Medium zu erzeugen. Die Blende bzw. Pupille steuern die einfallende Lichtmenge.

Unterschiede: In der Kamera verschiebt man Objektiv oder Sensor mechanisch zum Fokussieren; im Auge ändert die Augenlinse durch Muskelspannung ihre Form (Brennweite). Die Kamera speichert digital, das Auge wandelt Licht in elektrische Impulse um und sendet sie an das Gehirn.