Das Saprobiensystem der biologischen Gewässergütebestimmung

Früher wurden in stärkerem Maße Abwässer aus Haushalten in Fließgewässer eingeleitet. Auch die Düngung landwirtschaftlich genutzter Flächen mit Gülle, einem Gemisch aus dem Kot und Urin von Tieren, wurde nur selten kontrolliert vorgenommen. Über den oberflächlichen Abfluss bei Regen und über das Grundwasser gelangten die Substanzen in die Fließgewässer. Daher belasteten größere Mengen organischer Substanz die Fließgewässer. Die Belastung der Fließgewässer durch organische Substanz wurde mithilfe des Saprobiensystems erhoben.

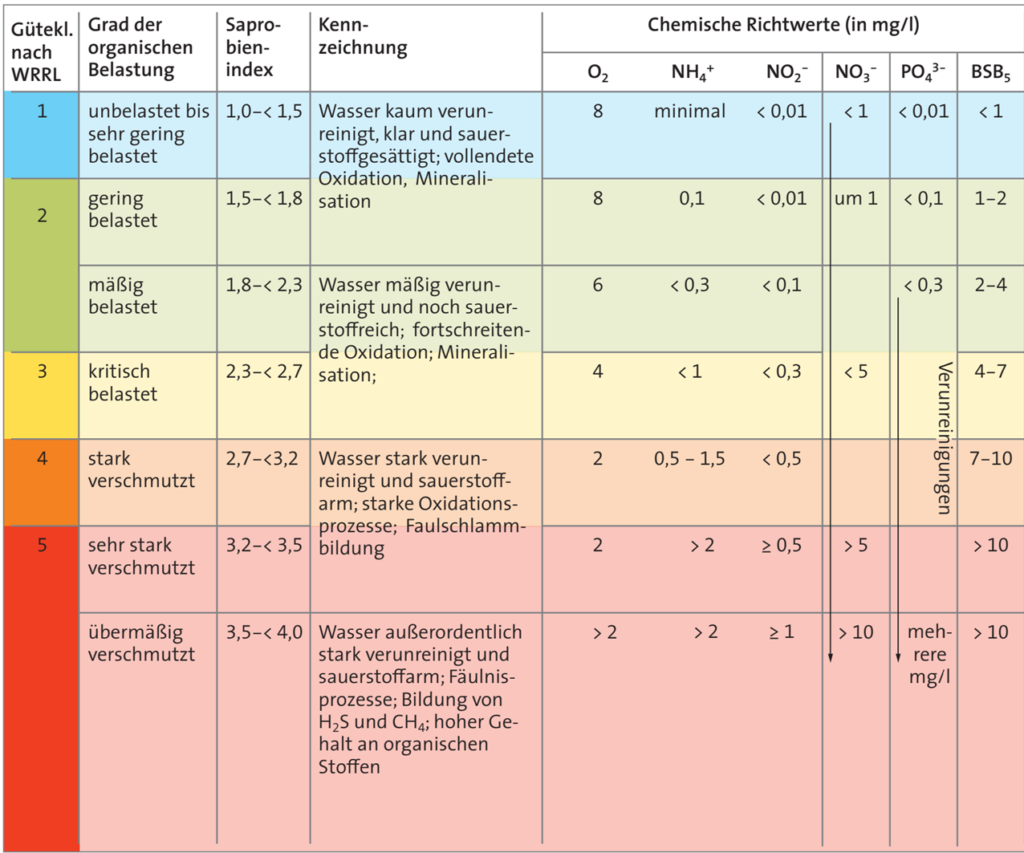

Bezugspunkt für das Verfahren nach dem Saprobiensystem ist die Intensität des Abbaus organischer Substanz, die Saprobie. Es ist üblich, den Grad der Saprobie in vier Stufen anzugeben. Je höher der Gehalt an organischer Substanz ist, die durch Lebewesen abgebaut werden kann, desto höher ist in der Regel die Saprobiestufe. Bestimmte Arten sind für einzelne Saprobiestufen charakteristisch. Die Zugehörigkeit zur Saprobiestufe wird für jede Art durch eine Zahl ausgedrückt, den Saprobiewert. Mit den Saprobiewerten der Arten und deren Häufigkeit lässt sich ein Saprobienindex für das Gewässer berechnen. Ein hoher Saprobienindex korreliert mit einem hohen BSB₅-Wert, einer niedrigen Sauerstoffsättigung und einer schlechten Gewässergüte. Wenn die Saprobie zunimmt, treten solche Arten häufiger auf, die Sauerstoffmangel besser tolerieren können. Dies trifft besonders auf Arten zu, die im Feinsediment leben, denn dort gibt es in der Regel wenig Sauerstoff. Bewertet man die Gewässergüte mithilfe eines Saprobienindex, sollte beachtet werden, dass dieser ursprünglich anhand von Tieren in Bergbächen ermittelt wurde. Da Bäche aber regional sehr unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften besitzen, ist die Saprobienbestimmung in anderen Bachtypen anhand der Richtwerte aus der Saprobientabelle nur eingeschränkt möglich.

Durchführung:

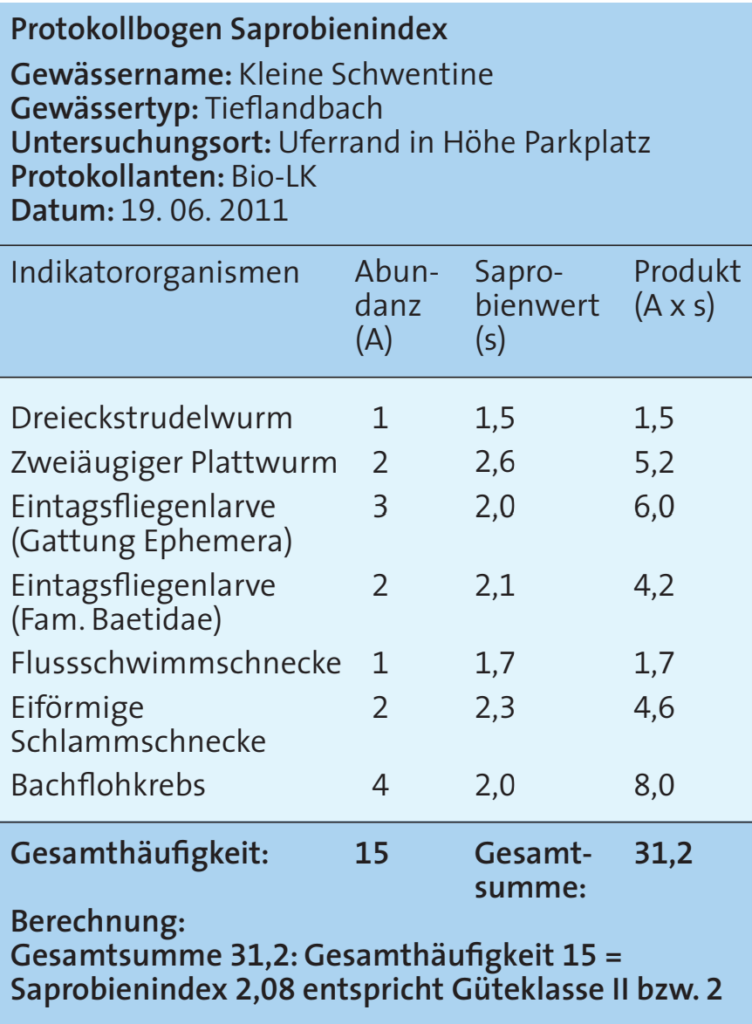

Um den Saprobienindex zu ermitteln, wird zunächst durch Keschern, Sieben und Umdrehen der Steine ein ausgewählter Gewässerabschnitt von 10 bis 15 m Länge nach allen vorhandenen Tierarten abgesucht. Die Tiere werden gefangen und in getrennten Gläsern kühl und bei guter Sauerstoffversorgung aufbewahrt. Sie werden bestimmt und ihre Anzahlen geschätzt. Nach der Bestimmung werden alle Tiere wieder in den Bach zurückgesetzt. Jede gefundene Art wird einer Häufigkeitsstufe, der Abundanz (A), mit folgender Einteilung zugeordnet: 1 = vereinzelt, 2 = wenig, 3 = häufig, 4 = massenhaft. Der Saprobiewert (s) ist aus einer Liste der Indikatororganismen abzulesen.

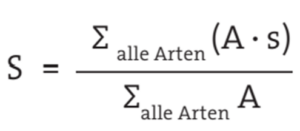

Zur Berechnung wird zunächst für jeden Zeigerorganismus die Abundanz mit dem dazugehörigen Saprobiewert multipliziert. Das Ergebnis wird in der letzten Spalte im Protokollbogen notiert. Danach werden alle Abundanzen und Produkte addiert und daraus der Saprobienindex (S) berechnet:

Text: Prof. Dr. Jorge Groß, Jens Schelte