Geräte zur Untersuchung des Wasserkörpers

1 Die gezeigte Messsonde ist auch zur Messung in großen Wassertiefen geeignet, da sie bis 10 bar druckbeständig ist. Dieser Druck tritt bei einer Wassertiefe von über 100 m auf. Die Sonde misst die Temperatur und den Sauerstoffgehalt. Der Sauerstoffgehalt des Wassers wird dabei optisch bestimmt. Am Messgerät, das über ein 60 m langes Kabel mit dem Sensor verbunden ist, lassen sich die Messwerte ablesen. Markierungen auf dem Kabel lassen erkennen, in welcher Wassertiefe sich der Sensor befindet. Wenn von einem Boot aus gemessen wird, ist darauf zu achten, dass das Boot während der Messung nicht durch den Wind verdriftet. In diesem Falle würde das Kabel schräg im Wasser hängen und die Sonde nicht mehr die angenommene Wassertiefe erreichen.

Digitalthermometer mit wasserdichtem Sensor und 10 m langem Kabel sind im Handel erhältlich. Wird die Sonde mit einer Angel über einem Teich abgelassen, ermöglicht ein solches Gerät Messungen in unterschiedlichen Tiefen. Ein Digitalthermometer, das auch für Messungen in größeren Wassertiefen geeignet ist (siehe Foto), lässt sich auch selbst bauen (https://oeko-sorpe.de/2024/05/14/einfache-methoden-in-der-limnologie/).

2 Dieser Wasserschöpfer besteht aus einem Acrylglasrohr, das oben durch einen Deckel und unten durch eine orangene Gummiplatte verschlossen wird. Wenn der Deckel geöffnet wird, wird über ein dünnes Drahtseil auch die orangene Gummiplatte nach oben gezogen. In diesem Zustand kann das Wasser den Schöpfer beim Herablassen von unten nach oben durchströmen. Wird der Schöpfer in der gewünschten Wassertiefe abgebremst, drückt die Wassersäule im Rohr auf die orangene Gummiplatte und verschließt so den Schöpfer. Andere Modelle besitzen andere Verschließmechanismen.

Alternativ zu einem Wasserschöpfer kann zur Gewinnung von Wasserproben eine Schöpfflasche gebaut und verwendet werden. Die Meyersche Schöpfflasche (siehe Foto) wurde schon 1909 vom Ökologen August Thienemann beschrieben. Die leere Flasche wird mit einem Gummistopfen verschlossen und in einem Netzgeflecht und über den Gummistopfen an einer Leine aufgehängt. Das Absenken im Wasser wird durch das unten angehängte Gewicht ermöglicht. Durch einen kräftigen Ruck an der Leine wird der Gummistopfen gelöst und die Flasche füllt sich mit Wasser. Die Flasche ist über das Netzgeflecht an der Leine gesichert.

3 Dieses Planktonnetz besitzt eine Maschenweite von 41 μm. Es wird mit einer Leine auf die gewünschte Tiefe abgelassen und dann langsam wieder hochgezogen. Dabei durchströmt das Wasser das Netz und die Planktonorganismen sinken an der Innenseite des Netzes herab. Die Planktonprobe wird in der unten angehängten Flasche gesammelt. Das Hochziehen des Planktonnetzes darf nicht zu schnell erfolgen, da der Wasserwiderstand sonst dazu führt, dass das Wasser am Netz vorbeifließt. Nach dem Einsatz müssen Planktonnetze gespült werden.

Planktonnetze sind teuer in der Anschaffung. Alternativ ist die Arbeit mit mit einem Planktonsieb (siehe Foto) möglich. Dieses besitzt eine Maschenweite von 55 μm. Im Handel sind auch Siebe mit noch geringerer Maschenweite erhältlich. Mit ihnen kann man das Plankton aus dem Oberflächenwasser eines stehenden Gewässers filtrieren, indem man das Wasser durch das Sieb gießt. Die Planktonprobe kann, wenn man das Planktonsieb in eine flache Glasschale mit Wasser legt, mit einer Pipette entnommen werden.

Die Arbeit mit einem Planktonnetz ist deutlich effektiver als das Filtrieren mit einem Planktonsieb. Das in Abbildung 3 gezeigte Planktonnetz besitzt einen Durchmesser von 40 cm. Wird dieses aus einer Wassertiefe von 5 m wieder an die Oberfläche gezogen, werden über 600 l Wasser filtriert. Außerdem ist zu bedenken, dass die höchste Planktondichte nicht direkt an der Wasseroberfläche zu erwarten ist.

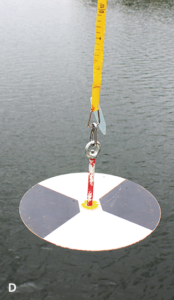

4 Secchischeiben wurden vom italienischen Gelehrten Angelo Secchi im 19. Jahrhundert zur Bestimmung der Sichttiefe in Gewässern entwickelt. Die bestimmte Sichttiefe hängt allerdings stark von den aktuellen Bedingungen, nämlich den Lichtverhältnissen und der Bewegung der Wasseroberfläche, ab. Man setzt sie, wenn möglich, an der sonnenabgewandten Seite ein. Eine Scheibe zur Bestimmung der Sichttiefe kann leicht selbst gebaut werden (https://oeko-sorpe.de/2024/05/14/einfache-methoden-in-der-limnologie/).

Text: Cornelsen/Jens Schelte